Article by Purnendu Sinha Pushpesh

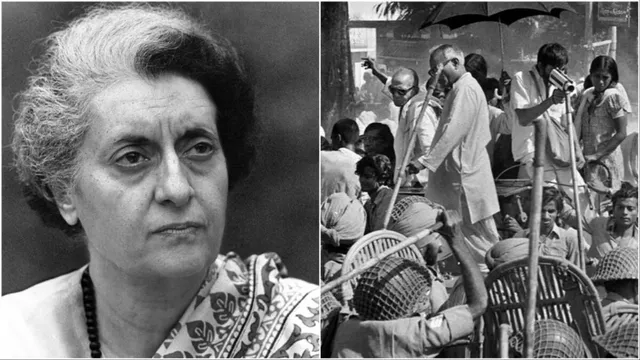

भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में 26 जून 1975 एक ऐसा दिन है जिसे अनदेखा करना भूल होगी और भुला देना अपराध। यह वह तारीख थी जब लोकतंत्र को सत्ता की कुर्सी के नीचे दबा दिया गया था, और नागरिक स्वतंत्रता को ‘राजनीतिक अनिवार्यता’ कहकर कुचल दिया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की अगुवाई में देश पर थोपे गए आपातकाल ने संवैधानिक मूल्यों, संस्थानों और आम नागरिकों की स्वतंत्रता की बुनियाद को ही झकझोर दिया।

आज जब उस घटनाक्रम को पाँच दशक पूरे हो चुके हैं, तब इसकी प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। लोकतंत्र का मूल्य तभी समझ में आता है जब उसका हनन हमारे इतिहास में दर्ज हो चुका हो। दुर्भाग्य यह है कि वह दौर आज भी हमारी सामूहिक स्मृति से धीरे-धीरे मिटता जा रहा है, जबकि उसे स्कूलों की किताबों में, संसद की बहसों में और जनचेतना के विमर्शों में स्थान मिलना चाहिए था।

आपातकाल के पीछे दिया गया कारण था “आंतरिक संकट”, लेकिन वास्तविकता इससे बहुत आगे की थी। राजनीतिक संकट, सत्ता के लिए भय, न्यायपालिका से मिला झटका और जनता के बढ़ते असंतोष ने सत्ता के गलियारों में डर पैदा कर दिया था। इसका नतीजा था – प्रेस पर सेंसर, विपक्षी नेताओं की गिरफ़्तारी, लाखों आम नागरिकों की निवारक हिरासत और न्यायपालिका को झुकने पर विवश कर देना।

यह केवल एक राजनीतिक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि संस्थानों की नैतिक परीक्षा थी। उस परीक्षा में उच्चतम न्यायपालिका सहित कई संवैधानिक संस्थाएं विफल रहीं। देश की सर्वोच्च अदालत ने ‘बंदी प्रत्यक्षीकरण’ जैसे मौलिक अधिकारों को स्थगित कर दिया और नागरिकों की स्वतंत्रता को शासन के विवेक पर छोड़ दिया।

कुछ अपवादों को छोड़ दें, तो उस समय न्यायिक प्रणाली ने अपने संवैधानिक धर्म का निर्वहन नहीं किया। हालाँकि, ज़िला न्यायाधीशों और कुछ उच्च न्यायालयों ने विवेक का उपयोग करते हुए नागरिकों को राहत पहुँचाई, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का मौन भविष्य के लिए एक गहरी चेतावनी बन गया।

यह विडंबना ही है कि जिस संविधान ने लोकतंत्र की रक्षा का वादा किया था, उसी संविधान के अनुच्छेदों को तोड़-मरोड़कर सत्ता को निरंकुश बना दिया गया। और शायद यह भी एक सबक है कि कोई भी संविधान, चाहे जितना भी आदर्श क्यों न हो, तब तक प्रभावी नहीं हो सकता जब तक कि उसे चलाने वाले लोग लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध न हों।

आज जब हम भारत में नागरिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आज़ादी और संस्थानों की स्वायत्तता पर नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तो 1975 की घटनाएँ एक आईना बनकर सामने खड़ी हो जाती हैं। इन घटनाओं को केवल एक ऐतिहासिक प्रसंग मानकर नज़रअंदाज़ करना नासमझी होगी, क्योंकि जो गलतियाँ इतिहास में हुई थीं, वे नए रूपों में फिर से दोहराई जा सकती हैं- अधिक परिष्कृत तरीकों से, तकनीक और प्रचार की सहायता से।

लोकतंत्र की रक्षा केवल संविधान की धाराओं से नहीं होती, उसे सजीव बनाए रखने के लिए सजग नागरिकों की आवश्यकता होती है। यह सोचकर कि लोकतंत्र को नेता बचाएंगे, हम केवल धोखा खा सकते हैं। लोकतंत्र तब सुरक्षित होता है जब नागरिक सतर्क होते हैं, सवाल पूछते हैं, और राजनीतिक दलों से जवाबदेही की माँग करते हैं।

आज की राजनीति में विडंबना यह है कि सत्ता और विपक्ष की भूमिका केवल स्थानों की अदला-बदली बनकर रह गई है। जो पार्टी सत्ता में नहीं होती, वह नागरिक अधिकारों की दुहाई देती है, लेकिन सत्ता में आते ही वही अधिकार उसके लिए असुविधा बन जाते हैं। यह पाखंड सिर्फ नेताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारी सामाजिक स्वीकार्यता भी इसका हिस्सा बन गई है।

भारत का मध्यम वर्ग, जो कभी बदलाव का वाहक माना जाता था, आज व्यवस्था से मोहभंग की स्थिति में है। वह समस्याओं के लिए नेताओं से ज्यादा लोकतंत्र को दोषी ठहराता है। यह मान लिया गया है कि “बहुत अधिक आज़ादी” ही अव्यवस्था की जड़ है। यह सोच खतरनाक है, क्योंकि इसी सोच के सहारे हिटलर और मुसोलिनी जैसे तानाशाह सत्ता में आए।

भारत जैसे बहुलतावादी समाज में, जहाँ वर्ग, जाति, धर्म और भाषा के विविध स्तरों पर असमानता है, वहाँ लोकतंत्र केवल शासन प्रणाली नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय का आधार है। जब हम अधिकारों को कम करते हैं और कर्तव्यों की आड़ में राज्य को निरंकुशता की छूट देते हैं, तब हम उस संतुलन को खो देते हैं जो एक लोकतंत्र को ज़िंदा रखता है।

आपातकाल के बाद भारतीय न्यायपालिका ने अपनी भूमिका पर आत्ममंथन किया और जनहित याचिकाओं की शुरुआत के माध्यम से खुद को सक्रिय बनाया। यह एक सकारात्मक परिवर्तन था, लेकिन समय के साथ यह ऊर्जा भी कमजोर होती गई। आज भी न्यायपालिका की भूमिका निर्णायक हो सकती है, बशर्ते वह संविधान को केवल कानूनी दस्तावेज़ नहीं, बल्कि नैतिक दायित्व मानकर काम करे।

तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल ने नागरिकों को अभिव्यक्ति का नया मंच तो दिया है, लेकिन साथ ही यह निगरानी और सेंसरशिप का नया माध्यम भी बन गया है। सोशल मीडिया एक तरफ लोकतंत्र की ताकत बन सकता है, तो दूसरी ओर फर्जी खबरों, ट्रोल आर्मी और भावनात्मक उकसावे के ज़रिए लोकतंत्र को गुमराह भी कर सकता है।

अंततः, सवाल यह नहीं है कि 1975 की तरह आपातकाल फिर से आएगा या नहीं। सवाल यह है कि क्या हम उस आपातकाल की चेतावनी को समझने और उससे सबक लेने को तैयार हैं? क्या हम अपनी संस्थाओं को इतना सशक्त और स्वतंत्र बना पा रहे हैं कि वे किसी भी राजनीतिक दबाव में झुकने से इंकार कर सकें? क्या हम नागरिकों को इतना शिक्षित और जागरूक बना पा रहे हैं कि वे अपने लोकतांत्रिक अधिकारों की कीमत समझ सकें?

सिर्फ इसलिए कि हम चाहते हैं ट्रेनें समय पर चलें, सरकारी कर्मचारी जिम्मेदारी से काम करें, या भ्रष्टाचार कम हो – हमें किसी सख्त हाथों की ज़रूरत नहीं है। हमें एक बेहतर शासन की ज़रूरत है, न कि कम लोकतंत्र की।

भारत का लोकतंत्र एक लंबी लड़ाई से निकला है, और यह लड़ाई केवल एक बार नहीं, हर पीढ़ी को लड़नी होगी। अधिकारों के बिना कर्तव्य केवल मजबूरी होते हैं। अगर हम अधिकारों को बचाना चाहते हैं, तो उन्हें निभाना और माँगना भी सीखना होगा।

इतिहास तब ही उपयोगी होता है जब वह चेताता है। 1975 का आपातकाल एक ऐसा ही चेतावनी पत्र है — धुंधलाती स्मृति में नहीं, बल्कि हर नागरिक की चेतना में दर्ज रहना चाहिए।